फुले - शाहू - आंबेडकर

फुले - शाहू - आंबेडकर Phule Shahu Ambedkar

Top Books

Top News

Labels

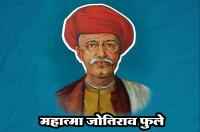

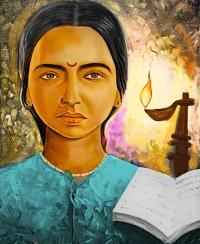

Satyashodhak, obc, Mahatma phule, Rajarshi Chhatrapati shahu maharaj, dr Babasaheb Ambedkar, Periyar, Bahujan, Shahid Bhagat Singh, Krantisinh Nana Patil, Mahatma Gandhi , Karl Marx, Gautama Buddha, Indian National Congress, Buddhism, Mandal commission, Vishwanath Pratap Singh, Bharatiya Janata Party, rashtriya swayamsevak sangh, Republican Party of India, Savitri Mata Phule,ब्राह्मणवाद की विजय : राजहत्या अथवा प्रतिक्रांति का जन्म (भाग 8) - लेखक - डॉ. भीमराव आम्बेडकर

एक बात तो निश्चित है कि ये नियम नए थे। मनु का यह नियम की लड़की का विवाह उसके ऋतुमती होने के पहले कर देना चाहिए, एक नया नियम है। बौद्ध पूर्व ब्राह्मणवाद में विवाह ऋतुमती होने के बाद ही नहीं किए जाते थे, बल्कि तब किए जाते थे जब लड़कियों की इतनी आयु हो जाती थी कि उन्हें वयस्क कहा जा सके। इसके पर्याप्त प्रमाण हैं। इसी प्रकार यह नियम भी नया है कि स्त्री को एक बार अपने पति के दिवंगत हो जाने पर दूसरा विवाह नहीं करना चाहिए । बौद्ध पूर्व ब्राह्मणवाद¹ में विधवा के पुनर्विवाह पर कोई रोक नहीं थी। संस्कृत भाषा में 'पुनर्भू' (अर्थात् वह स्त्री जिसका दूसरा विवाह हुआ हो) और 'पुनर्भव' (अर्थात् दूसरा पति ) जैसे शब्द मिलते हैं। इस तथ्य से यह स्पष्ट होता है कि बौद्ध पूर्व ब्राह्मणवाद में इस प्रकार के विवाह एक आम बात थी।² सती के बारे में कि यह प्रथा कब शुरू हुई है³, इस बात का भी साक्ष्य है कि यह प्राचीन काल में होती थी। लेकिन इस बात का भी साक्ष्य है कि यह प्रथा धीरे-धीरे समाप्त हो गई और बौद्ध धर्म पर पुष्यमित्र के अधीन ब्राह्मणवाद की विजय के बाद फिर से शुरू की गई, हालांकि यह लगभग मनु के बाद ही हुआ होगा ।

प्रश्न यह है कि यह परिवर्तन विजयी ब्राह्मणवाद ने क्यों किए? ब्राह्मणवाद लड़कियों का विवाह उनके ऋतुमती होने के पहले ही कर, विधवाओं को पुनर्विवाह के अधिकार का निषेध कर, और उन्हें अपने दिवंगत पति की चिता पर आत्मदाह करने का निर्देश देकर कौन - सा उद्देश्य पूरा करना चाहता था? इन परिवर्तनों के कारणों का कुछ भी पता नहीं चलता। श्री सी.वी. वैद्य, जो लड़कियों के विवाह के बारे में स्पष्टीकरण देते हैं, कहते हैं⁴ कि लड़कियों का विवाह उनको बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने से रोकने के लिए शुरू किया गया। मैं इस स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं हूं। श्री वैद्य मनु द्वारा निर्धारित एक अन्य नियम, अर्थात् विवाह के लिए उपयुक्त आयु से संबंधित नियम पर विचार करने से चूक जाते हैं। इस नियम के अनुसारः

9.94. तीस वर्ष की आयु का व्यक्ति बारह वर्ष की आयु की कुमारी से विवाह करे जो उसको प्रसन्न रखेगी या चौबीस वर्ष की आयु का व्यक्ति आठ वर्ष की आयु की लड़की के साथ।

प्रश्न यह नहीं है कि बाल-विवाह को क्यों आरंभ किया गया। प्रश्न यह है कि मनु ने वर और कन्या की आयु में इतने अधिक अंतर की क्यों अनुमति दी ?

1. हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, काणे, खण्ड-1

2. वही, काणे, खंड 2 भाग 2

3. सती प्रथा के बारे में उपलब्ध प्रमाण श्री काणे ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र में संग्रहीत किए हैं, खंड 2, भाग-1, पृ. 617-36

4. हिस्ट्री ऑफ इंडिया, खण्ड-2

श्री काणे¹ ने सती-प्रथा का स्पष्टीकरण देने का उद्यम किया है। उनका कहना है कि इसमें कोई नई बात नहीं है। यह प्राचीन काल में भारत में भी थी, जैसी कि विश्व के अन्य भागों में थी। इससे दुनिया को संतोष नहीं है। यदि यह भरत के बाहर थी तो वहां यह उतने बड़े पैमाने पर नहीं होती थी, जितनी कि यह भारत में होती थी। दूसरे, अगर इसके चिह्न प्राचीन भारत में क्षत्रियों में पाए जाते थे तो इसे फिर से क्यों शुरू किया गया। इसे विश्वव्यापी क्यों नहीं बनाया गया ? इसका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं है। श्री काणे का यह कहना कि यह उत्तराधिकार संबंधी नियमों के प्रसंग में प्रचलित थी, मुझे कोई बहुत अधिक संतोषप्रद नहीं लगती। इसका कारण यह हो सकता है कि उत्तराधिकार के बारे में हिंदू कानून के तहत स्त्री संपत्ति में एक भाग की अधिकारी होती थी, जैसा कि बंगाल में होता था। पति के संबंधी विधवा पर सती हो जाने के लिए दबाव डालते थे, जिससे कि वह उस भाग के संबंध में मुक्त हो सकें। शायद यह एक कारण हो जिससे बंगाल में इतने बड़े पैमाने पर सती प्रथा का प्रचलन रहा। लेकिन इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि यह किस प्रकार शुरू हुई और यह किस प्रकार भारत के अन्य भागों में व्यवहार में लाई जाने लगी।

इसके अलावा विधवाओं के पुनर्विवाह पर निषेध के कारणों का कुछ भी पता नहीं चलता। विधवा-विवाह की प्रथा के प्रचलित होते हुए भी विधवा को विवाह करने से क्यों वर्जित किया गया? उससे कष्टपूर्ण जीवन बिताने की अपेक्षा की गई। उसे विरूप क्यों किया गया?

लड़कियों के विवाह, आरोपित वैधव्य और सती-प्रथा के बारे में मेरा मत सर्वथा विपरीत है। मैं इसकी प्रामाणिकता या महत्व के बारे में कोई दावा न करते हुए इसे यहां प्रस्तुत कर रहा हू² :

'इस प्रकार बहिर्जातीय विवाह पद्धति के स्थान पर सजातीय विवाह पद्धति के आरंभ का अर्थ है, जातिप्रथा का सृजन । लेकिन यह कोई सरल कार्य नहीं है। आइए, हम कोई काल्पनिक वर्ग लें जो जाति बनाना चाहता है और इस बात का विश्लेषण करें कि इस वर्ग को सजातीय विवाह पद्धति का बनाने के लिए कौन से उपाय अपनाने होंगे। यदि यह वर्ग जाति बनना चाहता है, तब बाहर के वर्गों के साथ सजातीय विवाह पर औपचारिक निषेधाज्ञा से कोई प्रयोजन नहीं पूरा होगा, विशेषकर ऐसी स्थिति में जब अंतर्जातीय विवाह पद्धति आरंभ करने से पूर्व सभी वैवाहिक संबंधों के लिए बहिर्जातीय विवाह पद्धति नियम होती थी। इसके अलावा, जो वर्ग एक-दूसरे के साथ घनिष्ठ संपर्कपूर्वक रहते हैं, उन सभी में एक-दूसरे को आत्मसात और समेकित कर लेने और इस प्रकार समरूप में संगठित हो जाए, तो एक परिधि खींचनी आवश्यक होगी, जिसके बाहर के वर्ग के लोग विवाह नहीं करेंगे।

1. हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र

2. यह 'कास्ट्स इन इंडिया' नामक मेरे लेख में मिलेंगे जो इंडियन एंटीक्वैरी नामक पत्रिका में मई, 1917 के अंक में प्रकाशित हुआ था।

तथापि, वर्ग से बाहर विवाह को रोकने के लिए परिधि बनाने से उस वर्ग में समस्याएं पैदा होंगी, जिनका समाधान कोई बहुत सरल बात नहीं होगी। सामान्यतः प्रत्येक वर्ग में स्त्री-पुरुषों की संख्या थोड़ी-बहुत एक समान होती है, और मोटे तौर पर एक ही आयु से स्त्री-पुरुषों के बीच समानता भी होती है। लेकिन यह समानता वास्तविक समकक्षों में कभी नहीं देखी गई। जो वर्ग अपनी एक अलग जाति बनाना चाहता है, उसके लिए स्त्री-पुरुषों की संख्या में समानता का होना चरम लक्ष्य बन जाता है, क्योंकि इसके बिना सजातीय विवाह व्यवस्था नहीं बनी रह सकती। दूसरे शब्दों में, अगर सजातीय व्यवस्था को बनाए रखना है, तो वर्ग में ही विवाह के लिए विवाह योग्य स्त्री और पुरुषों का उपलब्ध होना आवश्यक है, अन्यथा उस वर्ग के लोग स्वेच्छानुसार अपना विवाह करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि वर्ग में ही परस्पर विवाह योग्य स्त्री-पुरुष उपलब्ध होने हैं इसलिए जो वर्ग अपनी अपनी एक अलग जाति बनाना चाहता है, उसके लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि वहां परस्पर विवाह योग्य स्त्री-पुरुषों की संख्या बरार बराबर हो। इस प्रकार की समानता के द्वारा ही उस वर्ग की सजातीय विवाह व्यवस्था सुरक्षित बनी रह सकती है और इस संख्या में बहुत बड़ी विषमता निश्चित ही उस व्यवस्था को भंग कर देगी।

तब जाति की समस्या अंततः वर्ग में विवाह योग्य स्त्री-पुरुषों की संख्या में विषमता को दूर करने की समस्या मात्र बनकर रह जाती है विवाहयोग्य स्त्री-पुरुषों की संख्या में अपेक्षित समानता तभी बनी रह सकती है, जब पति-पत्नी एक साथ दिवंगत हों। लेकिन यह संयोग बहुत ही विरल होता है। कोई पुरुष अपनी पत्नी से पहले मर सकता है और अपने पीछे एक स्त्री छोड़ जाता है, जो अतिरिक्त हो जाती है। इस पत्नी की व्यवस्था इसका अंतर्विवाह करके की जानी चाहिए, नहीं तो यह अस वर्ग की सजातीय विवाह व्यवस्था को भंग कर देगी। इस प्रकार किसी स्त्री के देहांत के बाद उसका पति बचा रहे, तो समाज को चाहिए कि वह उसकी पत्नी के दुर्भाग्यपूर्ण देहावसान पर संवेदना प्रकट करने के साथ-साथ उसकी भी व्यवस्था कर दे, नहीं तो वह जाति के बाहर विवाह कर लेगा और सजातीय विवाह व्यवस्था को भंग कर देगा। इस प्रकार अतिरिक्त पुरुष और अतिरिक्त स्त्री, दोनों जाति के लिए संकट बन जाते हैं, और इनके लिए उनकी निर्धारित परिधि में उचित साथी की व्यवस्था करके उनकी व्यवस्था नहीं की गई (और वे स्वयं भी कुछ नहीं खोज सकते, क्योंकि उनके चारों ओर युगल ही युगल होते हैं), तो बहुत संभव है कि वह परिधि का संक्रमण कर दें, जाति के बाहर विवाह कर लें और ऐसे लोगों को ले आएं जो जाति के बाहर के हैं। आइए, अब हम इस बात पर विचार करें कि हमारा काल्पनिक वर्ग इस अतिरिक्त पुरुष और अतिरिक्त स्त्री के बारे में क्या व्यवस्था कर सकता है। हम पहले अतिरिक्त स्त्री के बारे में विचार करते हैं। किसी जाति की सजातीय विवाह व्यवस्था को अक्षुण्ण रखने के लिए उसकी व्यवस्था दो प्रकार से हो सकती है।

“पहला, उसे उसके दिवंगत पति की चिता पर बिठाकर भस्म कर डाला जाए और उससे मुक्ति प्राप्त कर ली जाए। लेकिन स्त्री-पुरुष की संख्या में विषमता की समस्या को हल करने का यह संभवतः एक अव्यवहारिक उपाय है। कुछ स्थितियों में यह हो सकता है, लेकिन कुछ में यह संभव नहीं हो सकता। इस प्रकार प्रत्येक अतिरिक्त स्त्री की व्यवस्था नहीं की जा सकती। इसका कारण यह है कि यह हल तो सरल है, किंतु उसे व्यवहार में लाना अत्यंत कठिन है, लेकिन अगर इस अतिरिक्त स्त्री की व्यवस्था नहीं की जाती और वह वर्ग में बनी रहती है, तो उसके बने रहने से दोहरा खतरा हो जाता है। वह जाति के बाहर विवाह कर सकती है और सजातीय विवाह पद्धति को भंग कर सकती है या वह जाति में ही विवाह कर प्रतियोगी बनकर ऐसी लड़की के विवाह की संभावनाओं में हस्तक्षेप कर सकती है, जो उसकी जाति में वास्तविक रूप से वधू बनने की अधिकारिणी है। इसलिए वह प्रत्येक स्थिति में संकट का कारण बनी रहती है। "

“दूसरा उपाय है कि उसे आजीवन विधवा बनाए रखा जाए। जहां तक वस्तुनिष्ठ परिणामों का संबंध है, किसी भी ऐसी स्त्री को आजीवन विधवा बनाए रखने के बजाए उसे जला देना एक अच्छा समाधान है। विधवा को जला देने से वे तीनों संकट दूर हो जाते हैं, जो विधवा के कारण उत्पन्न होते हैं। जब वह मर जाती है और इस प्रकार समाप्त हो जाती है, तब जाति में या जाति के बाहर उसके पुनर्विवाह की कोई समस्या ही नहीं पैदा होती। लेकिन जलाने की अपेक्षा आजीवन विधवा बनाए रखना श्रेष्ठ है क्योंकि यह अधिक व्यवहारिक है। यह मानवीय तो है, इसके अलावा इससे पुनर्विवाह की समस्या भी उसी प्रकार हल हो जाती है जिस प्रकार उसे जला देने से होती है। लेकिन इससे उस वर्ग के आदर्श नहीं बने रहते । निस्संदेह आजीवन विधवा बनाए रखने से स्त्री मरने से बच तो जाती है, लेकिन चूंकि इससे भविष्य में किसी की वैध पत्नी होने का अधिकार मात्र उससे छिन जाता है, इसलिए दुराचार को प्रोत्साहन मिलता है। लेकिन यह कोई बड़ी भारी कठिनाई नहीं है। उसे ऐसी अवस्था में रखा जा सकता है कि वह भविष्य में लोगों के लिए आकर्षण नहीं बन सके। "

“जो वर्ग अपनी एक अलग जाति बनाना चाहता है, वहां अतिरिक्त पुरुष (विधुर) की समस्या अतिरिक्त स्त्री की समस्या से अधिक महत्वपूर्ण और कठिन है। स्त्री की तुलना में पुरुष का स्थान अनादिकाल से ही उच्च रहा है। प्रत्येक वर्ग में उसकी स्थिति प्रभावशाली रही है और स्त्री व पुरुष को गौरव दिया गया है। स्त्री की तुलना में पुरुष की परंपरागत श्रेष्ठता होने के कारण उसकी इच्छाओं का सदा ध्यान रखा गया है। दूसरी ओर स्त्री सभी प्रकार के अन्यायपूर्ण प्रतिबंधों का, चाहे वह धार्मिक हों, सामाजिक हों या आर्थिक, आसानी से शिकार बनती रही है। लेकिन इन प्रतिबंधों का निर्माता होने के कारण पुरुष इन सबसे निष्प्रभावित रहा है। जब ऐसी स्थिति हो तब आप अतिरिक्त पुरुष के साथ वैसा व्यवहार नहीं रोक सकते, जैसा आप अपनी जाति में अतिरिक्त स्त्री के साथ कर सकते हैं। "

" पुरुष को उसकी दिवंगत पत्नी के साथ जलाने की बात सोचना दो प्रकार से संकटपूर्ण है पहली बात तो यह है कि यह इसलिए नहीं किया जा सकता कि वह पुरुष है। दूसरे यह कि अगर ऐसा किया गया तो उससे जाति को एक स्वस्थ शरीर की हानि होती है। तब केवल दो उपाय रह जाते हैं जिनको अपनाने से आसानी से उसकी व्यवस्था हो सकती है। मैं 'आसानी' शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं कि वह वर्ग के लिए परिसंपत्ति है। "

"जिस प्रकार वह वर्ग के लिए महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार सजातीय विवाह व्यवस्था और भी अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए समाधान ऐसा होना चाहिए कि दोनों ही उद्देश्य पूरे हो सकें। इन परिस्थितियों में उस पर विधवा की तरह आजीवन विधुर रहने के लिए जोर देना चाहिए। मैं कहूंगा कि इस बात के लिए उसे प्रेरित किया जाना चाहिए। यह समाधान तो बिल्कुल भी कठिन नहीं है। इसका कारण यह है कि कुछ लोग तो स्वयं ब्रह्मचर्य का जीवन बिताना पसंद करते हैं या कुछ लोग एक कदम आगे बढ़कर संसार और उसके सुखों से संन्यास ले लेते हैं। लेकिन जैसी कि मनुष्य की प्रवृत्ति होती है, यह आशा करना कि सभी इस प्रकार के समाधान को स्वीकार कर लेंगे, एक मुश्किल बात है। दूसरी ओर, जिसकी संभावना अधिक है कि अगर वह वर्ग के कार्यकलापों में सक्रिय रूप से भाग लेता है तो वह वर्ग के आदर्शों के लिए खतरा बन जाता है। अगर इसे एक भिन्न दृष्टि से देखा जाए तो ब्रह्मचर्य उस जाति की भौतिक उन्नति में कोई अधिक सहायक नहीं होता, यद्यपि यह उन स्थितियों में सरल समाधान होता है, जहां यह सफल हो जाता है। अगर वह वास्तविक रूप में ब्रह्मचर्य अपना लेता है और संसार को त्याग देता है, तब वह अपनी जाति में सजातीय विवाह व्यवस्था या जातीय आदर्शों को बनाए रखने में संकट नहीं बनता, क्योंकि तब वह विरक्त व्यक्ति की तरह जीवन यापन करता है। जहां तक किसी जाति की भौतिक समृद्धि का संबंध है, संन्यासी ब्रह्मचर्य का अस्तित्व वैसा ही है, जैसा कि उस व्यक्ति का, जिसे जला दिया गया हो। जाति में कुछ निश्चित जनसंख्या होनी चाहिए, जिससे कि वह अपने लोगों को स्वस्थ - सामाजिक जीवन प्रदान कर सके। लेकिन इसकी आशा करना और उसके साथ ब्रह्मचर्य की घोषणा करना, ये दोनों बातें ऐसी हैं जैसी किसी क्षयग्रस्त रोगी का इलाज उसका निरंतर खून निकाल कर करना । "

“इसलिए वर्ग में इस अतिरिक्त पुरुष पर ब्रह्मचर्य आरोपित करना सैद्धांतिक और व्यवहारिक, दोनों ही प्रकार से असफल हो जाता है। उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में, जिसे संस्कृत में गृहस्थ (जो विवाह कर अपना परिवार बना सके) कहते हैं, रखना जाति के हित में है। लेकिन यहां समस्या उसे उसी जाति की पत्नी की व्यवस्था करने की है। शुरू में यह संभव नहीं हो सका, क्योंकि तब जाति में अनुपात एक पुरुष के लिए एक स्त्री का होगा और किसी को दोबारा विवाह करने का अवसर नहीं मिल सकता । इसका कारण यह है कि जाति स्वतः आत्मकेंद्रित होती है, उसमें विवाह योग्य पुरुषों के लिए विवाह-योग्य स्त्रियां पर्याप्त मात्रा में होती हैं। इन परिस्थितियों में अतिरिक्त पुरुष के लिए वधू की व्यवस्था उन लड़कियों में से की जा सकती है जो विवाह योग्य अभी नहीं हुई हैं, जिससे वह व्यक्ति उस वर्ग से जुड़ा रहे। अतिरिक्त पुरुष के मामले में निश्चित ही यही यथासंभव श्रेष्ठ समाधान है। ऐसा करने से उसे जाति में ही रखा जा सकता है। ऐसा करने से उस जाति को छोड़कर निरंतर बाहर आने वाली जनसंख्या पर नियंत्रण रखा जा सकता है और ऐसा करने से सजातीय विवाह व्यवस्था और आदर्श सुरक्षित रखे जा सकते हैं। "

“इस प्रकार हम देखते हैं कि जिन उपायों द्वारा स्त्री-पुरुषों के बीच संख्यात्मक विषमता को नियंत्रित रखा जा सकता है वे चार हैं, (1) दिवंगत पति के साथ उसकी विधवा का अग्निदाह (2) अनिवार्य वैधव्य अग्निदाह का हल्का रूप ( 3 ) विधुर पर अनिवार्य ब्रह्मचारी का जीवन आरोपित करना, और (4) उसका विवाह ऐसी लड़की से कर देना जो विवाह योग्य न हो। जैसा मैं कह चुका हूं कि विधवा का अग्निदाह और विधुर का अनिवार्य ब्रह्मचारी का जीवन आरोपित करना, ये दोनों उपाय ऐसे हैं जिनके किसी समुदाय में सजातीय विवाह व्यवस्था बनाए रखने में कार्यान्वित होने में संदेह है, ये दोनों उपाय मात्र हैं। लेकिन जब यह उपाय कठोरतापूर्वक कार्यान्वित किए जाते हैं तब लक्ष्य पूरा हो जाता है। ये उपाय कौन-सा लक्ष्य पूरा करते हैं? ये सजातीय विवाह व्यवस्था का सृजन और उसे स्थाई बनाते हैं। जाति की विभिन्न परिभाषाओं में हमारे विश्लेषण के अनुसार जाति और सजातीय विवाह व्यवस्था, दोनों एक ही वस्तु हैं। इस प्रकार इन उपायों का प्रयोजन जाति और जाति व्यवस्था में ये दोनों ही उपाय निहित हैं। "

फुले शाहु आंबेडकर

फुले शाहु आंबेडकर

फुले शाहु आंबेडकर

फुले शाहु आंबेडकर

You might like This Books -