फुले - शाहू - आंबेडकर

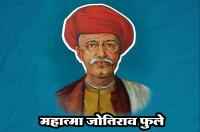

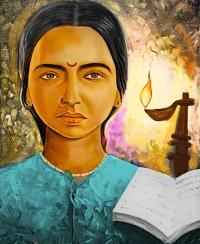

फुले - शाहू - आंबेडकर Phule Shahu Ambedkar

Top Books

Top News

Labels

Satyashodhak, obc, Mahatma phule, Rajarshi Chhatrapati shahu maharaj, dr Babasaheb Ambedkar, Periyar, Bahujan, Shahid Bhagat Singh, Krantisinh Nana Patil, Mahatma Gandhi , Karl Marx, Gautama Buddha, Indian National Congress, Buddhism, Mandal commission, Vishwanath Pratap Singh, Bharatiya Janata Party, rashtriya swayamsevak sangh, Republican Party of India, Savitri Mata Phule,ब्राह्मणवाद की विजय : राजहत्या अथवा प्रतिक्रांति का जन्म (भाग 6) - लेखक - डॉ. भीमराव आम्बेडकर

III

बालक के वर्ण का निर्धारण करने की प्रणाली में ब्राह्मणवाद ने तीन सबसे अधिक बुनियादी परिवर्तन किए। सबसे पहले गुरुकुल पद्धति को खत्म कर दिया। इस पद्धति में गुरुकुल वह स्थान था, जहां बालक को प्रशिक्षण दिया जाता और जहां प्रशिक्षण की अवधि के पूरे होने पर गुरु उसके वर्ण का निर्धारण करता था। मनु को गुरुकुलों के बारे में पर्याप्त जानकारी थी और वह गुरुवास¹ अर्थात् गुरु के अधीन गुरुकुल में प्रशिक्षण और निवास का उल्लेख करता है। लेकिन वह उपनयन के संबंध में गुरु का अप्रत्यक्ष रूप से भी उल्लेख न कर उपनयन कराने के सक्षम अधिकारी के रूप में गुरु की सत्ता को समाप्त कर देता है। गुरु के स्थान पर मनु बालक के पिता द्वारा अपने घर पर उपनयन करने की अनुमति देता है।² प्राचीन काल में उपनयन दीक्षांत समारोह³ जैसा होता था, जो गुरु अपने गुरुकुल के विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान करने के लिए आयोजित करता था और उसमें किसी वर्ण विशेष के कर्तव्यों में दक्षता प्राप्त करने के प्रमाण-पत्र दिए जाते थे। मनु के नियमों में उपनयन का अर्थ और इस सबसे अधिक महत्वपूर्ण संस्था का प्रयोजन बिल्कुल बदल गया। तीसरे, उपनयन के साथ प्रशिक्षण का संबंध पूरी तरह उलट दिया गया। प्राचीन प्रणाली में प्रशिक्षण उपनयन के पहले था। ब्राह्मणवाद में उपनयन का स्थान प्रशिक्षण से पहले हो गया। मनु यह निर्देश देता है कि बालक को प्रशिक्षण के लिए गुरु के पास भेजा जाए। लेकिन उसे उपनयन के बाद, अर्थात् तब भेजा जाए, जब उसका वर्ण उसके पिता द्वारा निर्धारित कर लिया जाए। ⁴

उपनयन के मामले में ब्राह्मणवाद ने जो मुख्य परिवर्तन किया, वह था उपनयन कराने का अधिकार गुरु से लेकर पिता को देना।

इसका परिणाम यह हुआ कि चूंकि पिता को अपने पुत्र का उपनयन करने का अधिकार था, इसलिए वह अपने बालक को अपना वर्ण देने लगा और इस प्रकार उसे वंशानुगत बना दिया। इस प्रकार वर्ण निर्धारित करने का अधिकार गुरु से छीनकर उसे पिता को सौंपकर ब्राह्मणवाद ने वर्ण को जाति में बदल दिया ।

1. मनुस्मृति, 2.67.

2. वही, 2.36-37.

3. इस संबंध में उपनयन पर प्रज्ञानेश्वर की पुस्तिका देखें।

4. मनुस्मृति, 2.69.

वर्ण के जाति में बदल जाने की यही कहानी है। एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाने की यह कहानी निश्चय ही पुनर्निर्मित है। जैसा कि हम पहले बता आए हैं, यह उतनी सटीक और ब्यौरेवार नहीं हो सकती, जितनी कि कोई अपेक्षा करता है। लेकिन मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि जिस क्रम और रीति से वर्ण का अस्तित्व समाप्त हुआ और जाति का जन्म हुआ, वह क्रम और रीति लगभग वैसी ही रही होगी, जिसका वर्णन इस विषय पर ऊपर विवेचन में किया गया है।

इसकी कल्पना करना कठिन नहीं है कि वर्ण को जाति में बदलने में ब्राह्मणवाद का उद्देश्य क्या रहा होगा। वह उद्देश्य यह था कि प्राचीन काल से ब्राह्मण जिस उच्च पद और प्रतिष्ठा का उपभोग करते आए हैं, वह विशेषाधिकार प्रत्येक ब्राह्मण और उसकी संतति को गुण या योग्यता की अपेक्षा किए बिना मिलता रहे। दूसरे शब्दों में, उद्देश्य यह था कि प्रत्येक ब्राह्मण को चाहे वह कितना ही भ्रष्ट और अयोग्य क्यों न हो, पद और गौरव देकर उस उच्च स्थान पर बिठाया जाए, जिस पर कुछ लोग अपने गुणों के कारण प्रतिष्ठित हैं। यह बिना अपवाद समस्त ब्राह्मण समुदाय को महिमामंडित करने का प्रयत्न था।

ब्राह्मणवाद का यह उद्देश्य मनु के निर्देशों से स्पष्ट है। मनु जानता था कि वर्ण को वंशानुगत बना देने से सबसे अधिक मूढ़ ब्राह्मण¹ भी उस पद की प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेगा, जो सबसे अधिक विद्वान ब्राह्मण को प्राप्त है। उसे आशंका थी कि सबसे अधिक मूढ़ ब्राह्मण को वैसी प्रतिष्ठा प्राप्त न हो, जितनी कि सबसे अधिक विद्वान ब्राह्मण को प्राप्त है। मनु का समस्त ब्राह्मण समुदाय को गौरव दिलाने का यही उद्देश्य था । मनु मूढ़ ब्राह्मण के विषय में बहुत चिंतित था, जो एक नई बात थी। वह मूढ़ और भ्रष्ट ब्राह्मण के प्रति अनादर का भाव रखने पर लोगों को चेतावनी देता है:

9.317. जिस प्रकार शास्त्र विधि से स्थापित अग्नि और सामान्य अग्नि, दोनों ही श्रेष्ठ देवता हैं, उसी प्रकार ब्राह्मण चाहे वह मूर्ख हो या विद्वान, दोनों ही रूपों में श्रेष्ठ देवता हैं।

9.319. इस प्रकार ब्राह्मण यद्यपि निंदित कर्मों में प्रवृत्त होते हैं, तथापि ब्राह्मण स प्रकार से पूज्य हैं, क्योंकि वे श्रेष्ठ देवता हैं।

1. वर्ण के अधीन कोई ब्राह्मण मूढ़ नहीं हो सकता । ब्राह्मण के मूढ़ होने की संभावना तभी हो सकती है, जब वर्ण जाति बन जाता है, अर्थात् जब कोई जन्म के आधार पर ब्राह्मण हो जाता है।

यदि समस्त ब्राह्मण-वर्ग को गौरव प्रदान करना ही उद्देश्य था, तब चेतावनी देने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। यह एक ऐसी स्थिति है, जब कोई भ्रष्ट व्यक्ति ढोंग के लिए भी गुणवान व्यक्ति को आदर देने से इन्कार कर देता है। जब मनु ब्राह्मण की पूजा करने पर बल देता है, चाहे वह भ्रष्ट और मूढ़ ही क्यों न हो, तब क्या इससे अधिक नैतिक पतन भी हो सकता है?

वर्ण से जाति में परिवर्तन संबंधी विषय पर इतना ही पर्याप्त है। इस परिवर्तन का परिणाम क्या हुआ?

यदि तटस्थ होकर विचार किया जाए ये परिणाम आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत अधिक हानिकारक हुए। इस हानि का अनुमान मनु के विधान के परिणामस्वरूप पुरोहित के रूप में उत्पन्न ब्राह्मण की स्थिति की तुलना इंग्लैंड के चर्च के अधीन पादरी कानून के साथ करने से शायद और अच्छी तरह लग सकता है। वहां पादरी दंड विधान के उतना ही अधीन होता है, जितना कि कोई अन्य नागरिक । इसके साथ वह चर्च अनुशासन अधिनियम के भी अधीन होता है। यदि किसी व्यक्ति ने योग्यता प्राप्त किए बिना पादरी का कार्य किया है, तब यह दंड-विधान के अधीन दंडनीय होगा। चर्च अनुशासन अधिनियम के अधीन अपने इस आचरण के लिए जो अपराध नहीं होने पर भी नैतिक दृष्टि से गलत काम कहा जाएगा, पादरी के रूप में काम करने के आयोग्य घोषित किया जाएगा। पादरी पर यह दुहरा नियंत्रण न्यायसंगत माना जाता है, क्योंकि पादरी के व्यवसाय के लिए जिससे यह आशा की जाती है कि वह लोगों की आध्यात्मिक आवश्यकताओं को पूरा करेगा, ज्ञान और नैतिकता का होना लगभग बहुत ही आवश्यक समझा जाता है। ब्राह्मणवाद में केवल ब्राह्मण ही पुरोहित हो सकता है, जिसके लिए यह आवश्यक नहीं कि वह ज्ञाने और नैतिकता का एकमात्र कर्ता है। जो मत इसे अनुमोदित करता है, उसके बारे में टिप्पणी करना व्यर्थ है।

धर्मनिरपेक्ष दृष्टि से देखें तो हम पाएंगे कि जाति में वर्ण के रूपांतरण ने हिंदुओं में एक बहुत ही घातक प्रवृत्ति पैदा कर दी। इस कारण गुण की अवहेलना और केवल जन्म को महत्व दिया जाने लगा। जो व्यक्ति ऊंची जाति का वंशज है, उसे आदर मिलेगा, चाहे उसमें गुण या योग्यता का बिल्कुल ही अभाव क्यों न हो। जो व्यक्ति ऊंची जाति में पैदा हुआ है, वह उस व्यक्ति से श्रेष्ठ होगा, जिसने नीची जाति में जन्म लिया है, भले ही नीची जाति में जन्म लेने वाला योग्यता की दृष्टि से ऊंची जाति में जन्म लेने वाले से श्रेष्ठ क्यों न हो। गुण स्वयं में कुछ भी नहीं होता। यह पद को गुण से अलग करने के कारण है, जो ब्राह्मण धर्म का कार्य है। एक अप्रगतिशील समाज का निर्माण करने के लिए जो कुलीन वर्ग के विशेषाधिकार की वेदी पर प्रतिभावान लोगों के अधिकारों की बलि कर देता हो, इससे अच्छी योजना क्या बनाई जा सकती थी ।

फुले शाहु आंबेडकर

फुले शाहु आंबेडकर

फुले शाहु आंबेडकर

फुले शाहु आंबेडकर

You might like This Books -