फुले - शाहू - आंबेडकर

फुले - शाहू - आंबेडकर Phule Shahu Ambedkar

Top Books

Top News

Labels

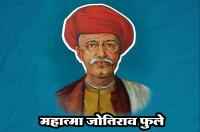

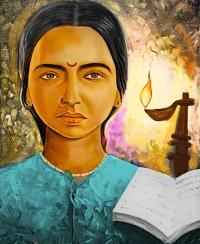

Satyashodhak, obc, Mahatma phule, Rajarshi Chhatrapati shahu maharaj, dr Babasaheb Ambedkar, Periyar, Bahujan, Shahid Bhagat Singh, Krantisinh Nana Patil, Mahatma Gandhi , Karl Marx, Gautama Buddha, Indian National Congress, Buddhism, Mandal commission, Vishwanath Pratap Singh, Bharatiya Janata Party, rashtriya swayamsevak sangh, Republican Party of India, Savitri Mata Phule,ब्राह्मण साहित्य (भाग 6) - लेखक - डॉ. भीमराव आम्बेडकर

III

वेदांत सूत्र

जैसा कि पहले बताया जा चुका है, बादरायण के वेदांत सूत्र जैमिनि के कर्म सूत्रों की ही तरह ज्ञान की एक विशेष शाखा है। सहज ही पूछा जा सकता है कि इन दोनों संप्रदायों के प्रणोताओं की एक-दूसरे की विचारधाराओं के बारे में क्या धारणा थी? जब इसके बारे में खोज-खबर लेने का हम प्रयत्न करते हैं, तो हमें बहुत ही आश्चर्यजनक तथ्य ज्ञात होते हैं। प्रो. बैलवल्कर¹ के शब्दों में एक तो यह कि 'वेदांत सूत्रों की रचना पूरी तरह कर्म सूत्रों के अनुकरण पर ही हुई है।' रचना-पद्धति और शब्दावली, दोनों ही दृष्टियों से जैमिनि ने जो नियम निर्धारित किए, उन्हें बादरायण ने ज्यों-का-त्यों स्वीकार कर लिया। पारिभाषिक शब्द और उनके आशय दोनों में ही समान अर्थों में प्रयुक्त हुए हैं। बादरायण ने वही दृष्टांत दिए हैं, जो जैमिनि ने दिए हैं।

यह समानता तो थोड़ी कम आश्चर्यकारी है। अधिक आश्चर्य तो तब होता है जब हम यह देखते हैं कि एक-दूसरे की विचारधाराओं के प्रति उनकी धारणाएं क्या थीं। मैं एक उदाहरण देता हूं।

बादरायण ने वेदांत के बारे में जैमिनि के दृष्टिकोण को स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित सूत्र उद्धृत किए हैं ²:

1. बसु मलिक लेक्चर्स, पृ. 152

2. स्वामी वीरेश्वरानंद–ब्रह्म सूत्र (अद्वैत आश्रम, संस्करण, 1936) पृ. 408-11

2. चूंकि (यज्ञादि कर्मों में) (आत्मा) गौण होती है (आत्मा - ज्ञान के फल ) केवल कर्ता के गुण बताते हैं, यह अन्य विषयों के संबंध में भी है, ऐसा जैमिनि कहते हैं।

जैमिनि के अनुसार वेद कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, जिसमें मोक्ष की प्राप्ति सम्मिलित है, इससे अधिक कुछ और नहीं, केवल विधियां निर्धारित करते हैं। उनका तर्क है कि आत्मा के विषय में ज्ञान प्राप्त होने से कुछ पृथक परिणाम नहीं प्राप्त होते हैं, जैसा कि वेदांत का मत है, बल्कि उसका संबंध कर्ता के माध्यम से कार्यों से है। जब तक किसी को इस बात का विश्वास न हो कि इसकी सत्ता शरीर से भिन्न है और मृत्यु के बाद वह स्वर्ग जाएगा जहां वह (अपने द्वारा किए गए ) यज्ञादि कर्मों के परिणामों का भोग करेगा, कोई भी कोई यज्ञ - कर्म नहीं करता है। आत्मा - ज्ञान से संबंधित ग्रंथों से केवल कर्ता का ज्ञान होता है और इसलिए यह यज्ञादि कर्म के अधीन है। वेदांत के ग्रंथ आत्मा के ज्ञान के संबंध में जिन परिणामों को घोषित करते हैं, वह अन्य विषयों से संबंधित है, चाहे यह ग्रंथ ऐसे परिणामों को गुण के रूप में क्यों न घोषित करते हों। सार रूप में जैमिनि का मत है कि इस ज्ञान से कि उसकी आत्मा शरीर के बाद भी जीवित रहेगी, कर्ता यज्ञ - कर्म करने के लिए सक्षम हो जाता है, जैसे कि शुद्धि संबंधी संस्कार करने से अन्य वस्तुएं यज्ञ-कर्म के बाद सक्षम हो जाती हैं। '

3. चूंकि ( इस प्रकार के धर्मग्रंथों से) हमें (आत्म ज्ञान वाले व्यक्तियों के) आचरण का बोध होता है।

जनक, विदेह के राजा, ने एक यज्ञ किया, जिसमें दानादि मुक्त रूप से दिए गए (बृहस्पति 3.1.1)। ‘अर्थात ऋषियों, मैं एक यज्ञ करूंगा।' (छान्दोज्ञ 5.11.5)। ये दोनों अर्थात जनक और अश्वपति आत्मा के ज्ञाता थे। अगर आत्मा के इस ज्ञान द्वारा उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया, तब उन्हें यज्ञ करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन उपर्युक्त उदाहरणों से पता चलता है कि उन्होंने यज्ञ किया था। इससे सिद्ध होता है कि किसी को केवल यज्ञ करने से मोक्ष मिल सकता है, न कि आत्मा का ज्ञान होने से, जैसा कि वेदांती लोग कहते हैं।

4. धर्मग्रंथ प्रत्यक्षतः घोषित करते हैं कि ( यज्ञादि कर्मों की तुलना में) आत्मा का ज्ञान होना गौण बात है:

'जो ज्ञान, श्रद्धा और ध्यानपूर्वक किया जाता है, वही अधिक तेजस्वी होता है' (छान्दोज्ञ 1.1.10)। इस पाठ से यह स्पष्ट हो जाता है कि ज्ञान यज्ञ कर्म का एक अंग है।

5. चूंकि दोनों (ज्ञान और कर्म ) ( मृत जीव के साथ फल के लिए) साथ जाते हैं। ‘इसके बाद ज्ञान, कर्म और विगत अनुभव जाते हैं' (बृहस्पति 4.4.2)। इस पाठ से पता चलता है कि जीवात्मा के साथ ज्ञान और कर्म आते हैं और जो फल भोगने के लिए निश्चित है उसे उत्पन्न करते हैं। अकेला ज्ञान इस प्रकार फल नहीं उत्पन्न कर सकता।

6. चूंकि (धर्मग्रंथ) ऐसे के लिए ( कर्म का ) आदेश देते हैं (जिसे वेदों के सार का ज्ञान है)।

'धर्मग्रंथ उन्हीं के लिए कर्म का आदेश देते हैं, जिन्हें वेदों का ज्ञान है (इसमें ) आत्मा का ज्ञान सम्मिलित है। इसलिए केवल ज्ञान से कुछ फल नहीं निकलता। '

7. और निर्धारित नियमों के कारण

‘यहां कर्म करने के बाद मनुष्य सौ वर्षों तक जीवित रहने की इच्छा करता है । ' (ईषो. 2)। अग्निहोत्र ऐसा यज्ञ-कर्म है, जो वृद्धावस्था और मृत्यु होने तक चलता रहता है, क्योंकि इससे वृद्धावस्था या मृत्यु द्वारा ही मुक्ति होती है ( शत. ब्रा. 12.4.1)। इस प्रकार निर्धारित नियमों से भी हमें पता चलता है कि कर्म की तुलना में ज्ञान का स्थान गौण है।

जैमिनि और कर्मकांड शास्त्रों के बारे में बादरायण का क्या दृष्टिकोण है? इसका स्पष्ट परिचय बादरायण के उस उत्तर में मिलता है जो उन्होंने अपने उक्त सूत्रों में वर्णित वेदांत की जैमिनि द्वारा आलोचना किए जाने पर दिया था। यह उत्तर निम्नलिखित सूत्रों में है¹ :

8. लेकिन चूंकि (धर्मग्रंथ) यह शिक्षा देते हैं कि (आत्मा) (कर्ता से) पृथक होती है, बादरायण का दृष्टिकोण सही है, क्योंकि यही धर्मग्रंथों में मिलता है।

सूत्र 2.7 में मीमांसकों का दृष्टिकोण दिया गया है, जिसका खंडन सूत्र 8.17 में मिलता है।

वेदांत के सूत्र सीमित आत्मा की शिक्षा नहीं देते, जो कर्ता होती है बल्कि 'आत्मा' की शिक्षा देते हैं जो कर्ता से भिन्न होती है। इस प्रकार वेदांत के ग्रंथ जिस 'आत्मा' के ज्ञान की बात करते हैं, वह आत्मा के उस ज्ञान से पृथक होता है जो कर्ता के पास होता है। जो ‘आत्मा’ सभी सीमाओं से मुक्त होती है, उसके ज्ञान से सभी कर्मों में सहायता ही नहीं मिलती, बल्कि सभी कर्म समाप्त भी हो जाते हैं। वेदांत के सूत्र इसी 'आत्मा' की शिक्षा देते हैं, यह इसके सूत्रों से स्पष्ट है। इनमें यह हैं - यह जो सब कुछ देखता है और सब कुछ जानता है' (मुंडको 1.1.9) 'हे गार्गी, इस अविकारी के प्रबल शासन में आदि (बृहस्पति 3.8.9 ) ।

9. श्रुति के कथन दोनों दृष्टिकोणों का समान रूप से समर्थन करते हैं।

1. स्वामी वीरेश्वरानंद, ब्रह्मसूत्र, पृ. 411-16

'इस सूत्र इस मत का खंडन करता है, जो सूत्र 3 में व्यक्त हुआ है। वहां यह कहा गया है कि ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत भी जनक और अन्य कर्म में प्रवृत्त थे। इस सूत्र में यह कहा गया है कि धर्मग्रंथ भी इस मत का समर्थन करते हैं कि जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उसके लिए कोई कर्म शेष नहीं है। इसी आत्मा का ज्ञान होने के बाद ब्राह्मण पुत्र-पुत्रियों, धन-संपत्ति की आकांक्षा त्याग देता है और संन्यास ले लेता है' (बृहस्पति 3.5.1)। 'हमें धर्मग्रंथों से यह भी पता चलता है कि जिन लोगों को आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो गया, उन लोगों ने, जैसे याज्ञवल्क्य ने, कर्म करना त्याग दिया था। ' 'हे प्रिय, निश्चय ही इतना ही, अमृत तत्व है। ऐसा कहकर याज्ञवल्क्य ने गृह त्याग दिया था' (बृहस्पति 4.5.15 ) । जनक और अन्य के कर्म को आसक्ति रहित कर्म की संज्ञा दी गई है। इसलिए यह वस्तुतः कोई कर्म नहीं था। अतः मीमांसा का तर्क कमजोर है।

10. (सूत्र-4 में जिस धर्मग्रंथ का उल्लेख है, उसका कथन ) विश्वसनीय रूप से सत्य नहीं है।

श्रुति के इस कथन में कि ज्ञान यज्ञादि कर्म के फल में वृद्धि करता है, सभी प्रकार का ज्ञान शामिल नहीं है, क्योंकि यह केवल उद्गीथ से संबंधित है जो इस खंड का विषय है।

11. ज्ञान और कर्म भाग हैं, जैसे एक सौ ( को दो व्यक्तियों में विभाजित कर दिया जाए) के संबंध में।

यह सूत्र पांचवें सूत्र का खंडन करता है। 'इसके बाद ज्ञान, कर्म और विगत अनुभव आते हैं' (बृहस्पति 4.4.2 ) । यहां हमें ज्ञान और कर्म को व्यष्टि भाव के आधार पर ग्रहण करना होगा, अर्थात ज्ञान किसी एक और कर्म किसी दूसरे का अनुसरण करता है। है। यह उसी प्रकार है जैसे हम, जब यह कहते हैं कि यह सौ (मुद्राएं) इन दो व्यक्तियों को दे दी जाएं, तब हम इसे बराबर दो भागों में बांटते हैं और प्रत्येक को पचास-पचास मुद्राएं देते हैं। यह दो अलग हो जाते हैं। इस व्याख्या के बिना भी पांचवें सूत्र का खंडन किया जा सकता है, क्योंकि उद्धृत पाठ केवल ज्ञान और कर्म का उल्लेख है, जिसका संबंध अंतरणशील आत्मा से है, मुक्त आत्मा से नहीं। इस पाठ से कि ऐसा वह व्यक्ति करता है जो इच्छा (अंतरण) करता है (बृह. 4.4.6), यह प्रतीत होता है कि पूर्ववर्ती पाठ में अंतरणशील आत्मा के विषय में है। मुक्त आत्मा के विषय में श्रुति का कथन है, 'किंतु वह व्यक्ति जो कभी भी इच्छा नहीं करता ( कभी भी अंतरण नहीं करता) ' आदि (बृह. 4.46)।

12. धर्मग्रंथ केवल उन लोगों के लिए कर्म का आदेश देते हैं, जिन्होंने वेदों का अध्ययन कर लिया है। यह सूत्र छठे सूत्र का खंडन करता है। जिन व्यक्तियों ने वेद पढ़ लिए हैं और यज्ञादि को समझ लिया है, वे कर्म करने के अधिकारी हैं। जिन व्यक्तियों को उपनिषदों से ज्ञान प्राप्त है, उनके लिए कोई कर्म निर्धारित नहीं है। ऐसा ज्ञान कर्म के साथ मेल नहीं खाता है।

13. चूंकि (जैमिनि ) का कोई विशेष उल्लेख नहीं है, इसलिए यह उन पर लागू नहीं होता।

यह सूत्र सातवें सूत्र का खंडन करता है। वहां ईशोपनिषद् से जो पाठ उद्धृत किया गया है, वह एक सामान्य कथन है और उसमें ऐसा कोई विशेष उल्लेख नहीं है कि यह ज्ञानी पर भी लागू होता है। इस प्रकार के सटीक कथन के अभाव में यह उसके लिए अनिवार्य नहीं है।

14. अथवा (कर्म करने की ) अनुमति ज्ञान की स्तुति मात्र है।

जिन व्यक्तिों को आत्मा का ज्ञान है, उनके लिए कर्म करने का आदेश उक्त ज्ञान के गौरव को पुष्ट करता है। वह इस प्रकार देखा जा सकता है: जिसको आत्मा का ज्ञान है, वह आजीवन कर्म करता रहे लेकिन उक्त ज्ञान के कारण वह उसके प्रभाव से आबद्ध नहीं होगा।

15. और कुछ अपनी इच्छा के अनुसार (सभी कर्मों से विरत हो जाते हैं)।

सूत्र 3 में कहा गया है कि जनक और अन्य ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी कर्म में रत थे। यह सूत्र कहता है कि कुछ ने स्वयं सभी कर्म त्याग दिए थे। स्थिति यह है कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद कुछ लोग अन्य व्यक्तियों के लिए आदर्श रूप कर्म करते हैं, जबकि शेष सभी कर्मों का त्याग कर सकते हैं। कर्म के संबंध में आत्मा का ज्ञान वाले व्यक्तियों पर कोई अनिवार्यता नहीं है।

16. और (धर्मग्रंथ कहते हैं कि) (कर्म करने की सभी अर्हताओं की) समाप्ति ज्ञान ( प्राप्त होने के कारण होती है) ।

ज्ञान सभी प्रकार के अज्ञान और उससे उत्पन्न कारक, कार्य और परिणाम आदि को नष्ट कर देता है।' लेकिन जब ब्राह्मण के ज्ञाता को सभी वस्तुएं आत्मा हो जाती हैं, तब व्यक्ति को क्या देखना चाहिए और किसके माध्यम से देखना चाहिए आदि (बृह. 4.5. 15)। आत्मा का ज्ञान सभी प्रकार के कर्म को निष्फल कर देता है। अतः यह संभवतः कर्म की अपेक्षा गौण नहीं है।

17. और जो लोग संयम का आचरण करते हैं वही ज्ञानी हैं (अर्थात संन्यासियों को), क्योंकि धर्मग्रंथों में ( इस चतुर्थ आश्रम का) उल्लेख हुआ है।

'धर्मग्रंथों का कहना है कि ज्ञान की प्राप्ति जीवन की उस अवस्था में होती है, जिसमें संयम का पालन निर्धारित होता है, अर्थात चतुर्थ अवस्था या संन्यास आश्रम । संन्यासी के लिए विवेक के अतिरिक्त कुछ भी निर्धारित नहीं है इसलिए, कर्म की अपेक्षा ज्ञान किस प्रकार गौण हो सकता है। हमें धर्मग्रंथों में ही जीवन की ऐसी अवस्था का उल्लेख मिलता है जिसे संन्यास कहते हैं, जैसे कर्तव्य की तीन शाखाएं हैं। पहली है त्याग, अध्ययन और सद्भाव... ये तीनों शाखाएं सद्गुण के संसार को प्राप्त करती हैं, लेकिन केवल उसी को अमरता प्राप्त होती है, जो ब्राह्मण में पूर्व तीन हैं ( छान्दो. 2.33.1-2 ) । 'इस संसार (आत्मा) की इच्छा से ही भिक्षु अपने-अपने घरों को त्याग देते हैं।' (बृ. 4.4.22 ), मुड़ 1.2.111 और छान्दो. 5.10.1 भी देखिए । प्रत्येक व्यक्ति गृही हुए बिना इस जीवन को अपना सकता है, जिससे ज्ञान की स्वतंत्र स्थिति का पता चलता है । '

बादरायण के सूत्रों में अनेक ऐसे सूत्र हैं, जिनमें इन दोनों संप्रदायों के एक-दूसरे के प्रति विचारों का परिचय मिल सकता है। किंतु यहां एक ही पर्याप्त है क्योंकि यह उदाहरण के रूप में प्रतीक बन गया है। अगर कोई किसी बात पर तर्क करना बंद कर देता है, तब स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। जैमिनि वेदांत की निंदा उसे एक झूठा शास्त्र, धोखाधड़ी, बहुत कुछ सतही, अनावश्यक और तत्वहीन कह कर करते हैं। इस प्रकार की आलोचना होती देख बादरायण क्या करते हैं? वह अपने ही वेदांत शास्त्र की पुष्टि करते हैं। बादरायण से किसी ने यही अपेक्षा की होगी कि वह जैमिनि के कर्मकांड की निंदा उसे एक झूठा धर्म कह कर करते। बादरायण ऐसा कोई साहस नहीं करते। उल्टे, वह बहुत ही नम्र हैं। वह यह स्वीकार कर लेते हैं कि जैमिनि का कर्मकांड धर्मग्रंथों पर आधारित है और उसका खंडन नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर वह इस बात पर जोर देते हैं कि उनके वेदांत का सिद्धांत भी सही है, क्योंकि इसे भी धर्मग्रंथों का समर्थन प्राप्त है। बादरायण के इस रवैये के बारे में कुछ स्पष्टकिरण आवश्यक है।

फुले शाहु आंबेडकर

फुले शाहु आंबेडकर

फुले शाहु आंबेडकर

फुले शाहु आंबेडकर

You might like This Books -