फुले - शाहू - आंबेडकर

फुले - शाहू - आंबेडकर Phule Shahu Ambedkar

Top Books

Top News

Labels

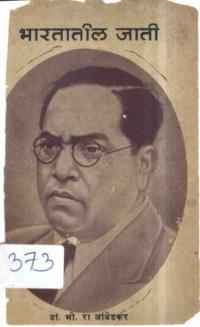

Satyashodhak, obc, Mahatma phule, Rajarshi Chhatrapati shahu maharaj, dr Babasaheb Ambedkar, Periyar, Bahujan, Shahid Bhagat Singh, Krantisinh Nana Patil, Mahatma Gandhi , Karl Marx, Gautama Buddha, Indian National Congress, Buddhism, Mandal commission, Vishwanath Pratap Singh, Bharatiya Janata Party, rashtriya swayamsevak sangh, Republican Party of India, Savitri Mata Phule,भारत में जातिप्रथा - उसकी संरचना, उत्पत्ति और विकास - लेखक - डॉ. भीमराव अम्बेडकर (भाग 4)

हालांकि प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है, परंतु अपने विचारों को पुष्ट करने के लिए मैं यह बताना चाहता हूं कि कुछ जातियों की संरचना नकल से हुई। मुझे लगता है कि यह जाना जाए कि हिन्दू समाज में नकल करके जातियां बनाने की परिस्थितियां हैं या नहीं? इस नियम के अनुसार नकल करने की गुंजायश इस प्रकार है: (1) जिस स्रोत की नकल की गई है, उसकी समुदाय में प्रतिष्ठा होनी चाहिए, और (2) समुदाय के सदस्यों प्रतिदिन और अनेक बार संपर्क होने चाहिएं। भारतीय समाज में ये परिस्थितियां मौजूद हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ब्राह्मण अर्द्ध देवता माना जाता है और उसे अंशावतार जैसा कहा जाता है। वह विधि नियोजित करता है और सभी को उसके अनुसार ढालता है। उसकी प्रतिष्ठा असंदिग्ध है और वह शीर्ष परमानंद है। क्या शास्त्रों द्वारा प्रायोजित और पुरोहितवाद द्वारा प्रतिष्ठित ऐसा व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का प्रभाव डालने में विफल हो सकता है? यदि यह कहानी सही है तो उसके बारे में यह विश्वास क्यों किया जाता है कि वह जातिप्रथा की उत्पत्ति का कारण है। यदि वह सजातीय विवाह का पालन करता है तो क्या दूसरों को उसके पद चिन्हों पर नहीं चलना चाहिए। निरीह मानवता । चाहे वह कोई दार्शनिक हो या तुच्छ गृहस्थ, उसे इस गोरखधंधे में फंसना ही पड़ता है, यह अवश्यंभावी है। अनुसरण सरल है, अविष्कार कठिन ।

जातिप्रथा की संरचना में दूसरों से सीखने की प्रवृत्ति की कितनी भूमिका है, यह बताने के लिए गैर-ब्राह्मण वर्गों की प्रवृत्ति को समझना होगा, जिनके लिए आज तक इस प्रथा के पोषक नीति-रिवाज विद्यमान हैं, हिन्दू मस्तिष्क को इन्होंने जकड़ रखा है और उन्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं है, सिवाय सतत विश्वास भाव के जैसे एक पोखर में जलकुंभी एक तरीके से हिन्दू समाज में सतीप्रथा बालिका विवाह और विधवा की यथास्थिति जातियों की हैसियत के हिसाब से विद्यमान है। परंतु इन प्रथाओं का चलन विभिन्न जातियों में असमान है, जिससे उन जातियों का भेद परिलक्षित होता है ( मैं भेद शब्द का प्रयोग टार्डियन अर्थ में कर रहा हूँ) । जो जातियां ब्राह्मणों के निकट हैं, वे इन तीनों प्रथाओं की नकल का कड़ाई से पालन करती हैं। दूसरे जो इनसे कुछ कम निकट हैं, उनमें केवल वैधव्य और बालिका विवाह प्रचलित हैं; अन्य जो कुछ और दूरी पर हैं, उनमें केवल बालिका विवाह प्रमुख है; तथा सबसे अधिक दूरी वाले लोग जातिप्रथा के सिद्धांत का अनुसरण करते हैं। मैं निःसंदेह कह सकता हूं कि यह अधूरी नकल इसी प्रकार है, जैसे टार्डे ने "दूरी" बताई है। आंशिक रूप से यह प्रथाओं का पाशविक लक्षण है। यह स्थिति टार्डे के नियम का पूर्ण उदाहरण है और इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि भारत में जातिप्रथा निम्न वर्ग द्वारा उच्च वर्ग की नकल का प्रतिफल है। इस स्थान पर मैं अपने ही पूर्वोक्त कथन की पुनरावृत्ति करना चाहूंगा, जो आपके सम्मुख अनायास और बिना समर्थन के उपस्थित हुआ होगा। मैंने कहा था कि इन विचाराधीन तीन प्रथाओं के बल पर ब्राह्मणें ने जातिप्रथा की नींव डाली। उस विचार के पीछे मेरा तर्क यही था कि इन प्रथाओं को अन्य वर्गों ने वहीं से सीखा है। गैर-ब्राह्मण जातियों में इन रिवाजों की ब्राह्मणों जैसी नकल- - प्रवृत्ति की भूमिका पर प्रकाश डालने के बाद मेरा कहना है कि ये प्रवृत्ति उनमें आज भी मौजूद है, चाहे वे अपनी इस आदत से परिचित भी न हों। यदि इन वर्गों ने किसी से सीखा है तो इसका अर्थ है कि समाज में उन प्रथाओं का किसी न किसी वर्ग में प्रचलन रहा होगा और उसका दर्जा काफी ऊंचा हुआ होगा, तभी वह दूसरों का आदर्श हो सकता है। परंतु किसी ईश्वरवादी समाज में कोई आदर्श नहीं हो सकता, सिर्फ ईश्वर का सेवक हो सकता है।

इसमें उस कहानी की पूर्णाहुति हो जाती है कि जो निर्बल थे ओर जिन्होंने अपने को अलग कर लिया। हमें अब यह देखना है कि दूसरों ने अपने लिए उनके दरवाजे बंद देखकर अपना घर क्यों बंद कर लिया। इसे मैं जातिप्रथा के निर्माण की क्रियाविधि की प्रक्रिया मानता हूं। यही कारीगरी थी, क्योंकि ऐसा अवश्यंभावी होता है। यही दृष्टिकोण और मानसिकता है, जिसके कारण हमारे पूर्ववर्ती इस विषय की व्याख्या करने से कतरा गए, क्योंकि उन्होंने जाति को ही एक अलग इकाई मान लिया, जब कि वह जातिप्रथा का ही एक अंग होती है। इस चूक या इस पैनी दृष्टि के अभाव के कारण ही सही अवधारणा बनने में मदद नहीं मिली है। अतः सही व्याख्या करने की आवश्यकता है। एक टिप्पणी के जरिए मैं अपनी व्याख्या प्रस्तुत करूंगा, जिसे कृपया आप सदा ध्यान में रखें। वह टिप्पणी इस प्रकार है: जाति अपने आपमें कुछ नहीं है, उसका अस्तित्व तभी होता है, जब वह सारी जातियों में स्वयं भी एक हिस्सा हो । दरअसल, जाति कुछ है ही नहीं, बल्कि जातिप्रथा है। मैं इसका उदाहरण देता हूं, अपने लिए जाति-संरचना करते समय ब्राह्मणों ने ब्राह्मण इतर जातियां बना डालीं अपने तरीके से मैं यह कहूंगा कि अपने आपको एक बाड़े में बंद करके दूसरों को बाहर रहने के लिए विवश किया। एक दूसरे उदाहरण से मैं अपनी बात स्पष्ट करूंगा। भारत को संपूर्ण रूप में देखें, जहां विभिन्न नामों से विभिन्न समुदाय हैं और सबको अपने समुदाय से लगाव है, जैसे हिन्दू, मुसलमान, यहूदी, ईसाई और पारसी । लेकिन हिन्दूओं को छोड़कर शेष में आंतरिक जातिभेद नहीं है। परंतु एक-दूसरे के साथ व्यवहार में उनमें अलग-अलग जातियां हैं। यदि पहले चार समुदाय अपने को अलग कर लेंगे तो पारसी अपने आप ही बाहर रह जाएंगे। परंतु परोक्ष रूप से वे भी आपस में अलग समुदाय बना लेंगे। सांकेतिक रूप से कहना चाहता हूं कि यदि "क" सजातीय विवाह पद्धति में सीमित रहना चाहता है, तो निश्चित रूप से "ख" को भी विवश होकर अपने में ही सिमट कर रह जाना पड़ेगा ।

अब यहीं बात हम हिन्दू समाज पर भी लागू करें, आपके सामने एक व्याख्या पहले से मौजूद है कि निजद्वैतवाद के परिणामस्वरूप जो प्रवृत्ति इस समाज को विरासत में मिली है, वह है पृथकतावाद । मेरे इस नए विचार से नैतिकतावादियों की भृकुटि चढ़ सकती हैं, जातपांत की धार्मिक या सामाजिक संहिता जाति विशिष्ट के लिए असाध्य हो सकती है। किसी जाति के उद्दंड सदस्यों को यह आंशका होती है कि उन्हें मनचाही जाति में शामिल होने का विकल्प न देकर जाति - बहिष्कृत कर दिया गया है। जाति के नियम बहुत कठोर होते हैं और उनके उल्लंघन की माप का कोई पैमाना नहीं होता है। नई विचाराधारा एक नई जाति बना देती है, क्योंकि पुरातन जातियां नवीनता को सह नहीं पातीं। अनिष्टकारी विचारकों को गुरु मानकर प्रतिष्ठित किया जाता है। जो अवैध प्रेम संबंधों के दोषी होते हैं तो वे भी उसी दंड के भागी होंगे। पहली श्रेणी उनकी है जो धार्मिक समुदाय से जाति बनाते हैं, दूसरे वे हैं जो संकर जाति बनाते हैं। अपनी संहिता का उल्लंघन करने वालों को दंड देने में कोई सहानुभूति नहीं अपनाई जाए। यह दंड होता है, हुक्का-पानी बंद और इसकी परणति होती है - एक पृथक जाति की रचना। हिन्दू मानसिकता में यह कमियां नहीं होतीं कि हुक्का-पानी बंद के भागी अलग होकर एक अलग जाति बना लें। इसके विपरीत, वे लोग नतमस्तक होकर उसी जाति में रहकर बने रहना चाहते हैं (बशर्ते कि उन्हें इसकी इजाजत दे दी जाए) परंतु जातियां सिमटी हुई इकाइयां हैं और जानबूझकर उनमें यह चेतना होती है कि बहिष्कृत लोग एक अलग जाति बना लें। इसका विधान बड़ा निर्दयी है और इसी बल के अनुपालन का परिणाम है कि उन्हें अपने में सिमटना पड़ता है, क्योंकि अन्य वर्गों ने अपने को ही परिधि में करके अन्य वर्गों को बाहर बंद कर दिया है, जिसका परिणाम है कि नए समुदाय (जातिगत नियमों के निंदनीय आधार पर निर्मित समुदाय) यंत्रवत् विधि द्वारा आश्चर्यजनक बहुलता के साथ जातियों में बराबर परिवर्तन किए गए हैं। भारत में जाति - संरचना की प्रक्रिया की यह दूसरी कहानी बताई गई है।

अतः मुख्य सिद्धांत का समापन करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि जातिप्रथा का अध्ययन करने वालों ने कई गलतियां की हैं, जिन्होंने उनके अनुसंधान को पथभ्रष्ट कर दिया । जातिप्रथा का अध्ययन करने वाले यूरोपीयन विद्वानों ने व्यर्थ ही इस बात पर जोर दिया है कि जातिप्रथा रंग के आधार पर बनाई गई, क्योंकि वे स्वयं रंगभेद के प्रति पूर्वाग्रही हैं। उन्होंने जाति - समस्या का मुख्य तत्व यही भेद माना है। परंतु यह सत्य नहीं है। डॉ. केतकर ने सही कहा है कि “सभी राजा, चाहे वे तथाकथित आर्य थे अथवा द्रविड़, आर्य कहलाते थे। जब तक विदेशियों ने नहीं कहा, भारत के लोगों को इससे कोई सरोकार नहीं रहा कि कोई कबीला या कुटुम्ब आर्य है या द्रविड़ । चमड़ी का रंग इस देश में जाति का मानदंड नहीं रहा।" 6 वे अपनी व्याख्या का विवरण देते रहे और इसी बात पर सिर पटकते रहे कि जातिप्रथा के उद्भव का यही सिद्धांत है। इस देश में व्यावसायिक और धार्मिक आदि जातियां हैं, यह सत्य है परंतु किसी भी हालत में उनका सिद्धांत जातियों के मूल से मेल नहीं खाता। हमें यह पता लगाना है कि व्यावसायिक वर्ग जातियां क्यों हैं? इस प्रश्न को कभी छुआ ही नहीं गया। अंतिम परिणाम यह है कि उन्होंने जाति-समस्या को बहुत आसान करके समझा, जैसे वे चुटकी बजाते ही बन गई हों। इसके विपरीत जैसा मैंने कहा है यह मान्य नहीं है, क्योंकि इस प्रथा में बहुत जटिलताएं हैं। यह सत्य है कि जातिप्रथा की जड़ें आस्थाएं हैं, परंतु आस्थाओं के जाति संरचना में योगदान के पहले ही ये मौजूद थीं और दृढ़ हो चुकी थीं। जाति- समस्या के संबंध में मेरे अध्ययन के चार पक्ष हैं: (1) हिन्दू जनसंख्या में विविध तत्वों के सम्मिश्रण के बावजूद इसमें दृढ़ सांस्कृतिक एकता है, (2) जातियां इस विराट सांस्कृतिक इकाई अंग हैं, (3) शुरू में केवल एक ही जाति थी, और (4) इन्हीं वर्गों में देखा-देखी या बहिष्कार से विभिन्न जातियां बन गईं।

6. हिस्ट्री आफ कास्ट, पृष्ठ 82.

फुले शाहु आंबेडकर

फुले शाहु आंबेडकर

फुले शाहु आंबेडकर

फुले शाहु आंबेडकर

You might like This Books -