फुले - शाहू - आंबेडकर

फुले - शाहू - आंबेडकर Phule Shahu Ambedkar

Top Books

Top News

Labels

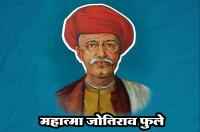

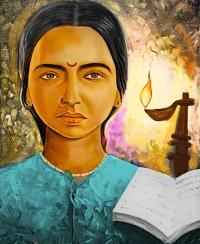

Satyashodhak, obc, Mahatma phule, Rajarshi Chhatrapati shahu maharaj, dr Babasaheb Ambedkar, Periyar, Bahujan, Shahid Bhagat Singh, Krantisinh Nana Patil, Mahatma Gandhi , Karl Marx, Gautama Buddha, Indian National Congress, Buddhism, Mandal commission, Vishwanath Pratap Singh, Bharatiya Janata Party, rashtriya swayamsevak sangh, Republican Party of India, Savitri Mata Phule,अस्पृश्य का विद्रोह, गांधी और उनका अनशन, पूना पैक्ट - (भाग-५) - लेखक - डॉ. भीमराव आम्बेडकर

जब अंग्रेज देश के शासक बने, तभी ठगों के दमन का प्रयास किया गया। 1835 तक 382 ठगों को फांसी दी गई और 986 को जीवन भर काले पानी भेज दिया गा या आजन्म कैद की सजा दी गई। तो भी 1879 तक 344 ठग पंजीकृत थे और 1904 तक भारत सरकार का ठगी तथा डकैती से संबंधित विभाग काम करता रहा । 1904 में उसका स्थान केंद्रीय खुफिया विभाग ने ले लिया।

हालांकि इन पेशेवर अपराधियों को, जो बेरोक-टोक अपना पेशा चलाते थे, अब कुचल दिया गया है ओर वे अब लूटमार और शांति व्यवस्था को भंग नहीं कर सकते, तो भी भारत में अब भी ऐसी जातियां हैं जो जरायम- पेशा हैं। इनकी सूची सरकार ने जरायम- पेशा जातियों के रूप में बनाई हुई है।

जरायम-पेशा जातियों के लोग मैदानी इलाकों में सभ्य जातियों के लोगों के बीच में भले ही नहीं रहते हैं, लेकिन वे उनके आसपास तो रहते ही हैं। वे संगठित रूप से डकैती और लूटपाट कर अपनी रोजी-रोटी चलाते हैं। इस कारण उन्हें भारत सरकार ने जरायम-पेशा जातियों के रूप में निषिद्ध घोषित कर रखा है। होलियस ने अपनी पुस्तक ‘क्रिमिनल ट्राइब्स आदि यूनाइटेड प्रोविंसेज' में उनके कार्यकलापों का ब्यौरा दिया है। जुर्म करना ही उनकी रोजी है। उनमें से कुछ दिखावे के लिए भले ही खेती करते हों, पर वह तो असलियत को ढकने का सिर्फ एक बहाना है। उनका धंधा मुख्यतः डकैती और लूटपाट करना है। चूंकि उनकी जाति का पेशा ही जरायम है, इसलिए वे इसे बुरा नहीं समझते। जब वे किसी खास इलाके में डाका डालने की योजना बनाते हैं तो वे सही शिकार की खोज करने, गांव वालों के व्यवहार को देखने-समझने, गांव वालों को मिलने वाली मदद का स्रोत व उसका परिणाम, बंदूकों आदि की संख्या का अनुमान लगाने के लिए जासूस भेजते हैं। ये डाके प्रायः मध्यरात्रि में डाले जाते हैं। जासूसों की सूचना के आधार पर गांव के विभिन्न स्थानों पर वे अपने आदमी तैनात कर देते हैं। ये लोगों का ध्यान बांटने के लिए गोली चलाते हैं। और तब मुख्य टोली पहले से नियत घर अथवा घरों पर हमला कर देती है। टोली प्रायः 30 या 40 लोगों की होती है।

जरायम-पेशा जातियों के लोग मैदानी इलाकों में सभ्य जातियों के लोगों के बीच में भले ही नहीं रहते हैं, लेकिन वे उनके आसपास तो रहते ही हैं। वे संगठित रूप से डकैती और लूटपाट कर अपनी रोजी-रोटी चलाते हैं। इस कारण उन्हें भारत सरकार ने जरायम-पेशा जातियों के रूप में निषिद्ध घोषित कर रखा है। होलियस ने अपनी पुस्तक ‘क्रिमिनल ट्राइब्स आदि यूनाइटेड प्रोविंसेज' में उनके कार्यकलापों का ब्यौरा दिया है। जुर्म करना ही उनकी रोजी है। उनमें से कुछ दिखावे के लिए भले ही खेती करते हों, पर वह तो असलियत को ढकने का सिर्फ एक बहाना है। उनका धंधा मुख्यतः डकैती और लूटपाट करना है। चूंकि उनकी जाति का पेशा ही जरायम है, इसलिए वे इसे बुरा नहीं समझते। जब वे किसी खास इलाके में डाका डालने की योजना बनाते हैं तो वे सही शिकार की खोज करने, गांव वालों के व्यवहार को देखने-समझने, गांव वालों को मिलने वाली मदद का स्रोत व उसका परिणाम, बंदूकों आदि की संख्या का अनुमान लगाने के लिए जासूस भेजते हैं। ये डाके प्रायः मध्यरात्रि में डाले जाते हैं। जासूसों की सूचना के आधार पर गांव के विभिन्न स्थानों पर वे अपने आदमी तैनात कर देते हैं। ये लोगों का ध्यान बांटने के लिए गोली चलाते हैं। और तब मुख्य टोली पहले से नियत घर अथवा घरों पर हमला कर देती है। टोली प्रायः 30 या 40 लोगों की होती है।

इन जातियों के आम जीवन में जुर्म जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, यहां उस पर बल देना अति आवश्यक है। बच्चा जैसे ही चलने और बोलने लायक हो जाता है, उसे जुर्म करने की शिक्षा दी जानी शुरू हो जाती है। निस्संदेह यह उद्देश्य बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है, क्योंकि छोटी-मोटी चोरी के लिए बच्चों को इस्तेमाल करने में कोई बड़ा जोखिम नहीं होता। यदि कोई बच्चा पकड़ा भी जाएगा तो वह दो-चार तमाचे खाकर छूट जाता है और अगर वह बड़ा हुआ तो उसके फौरन गिरफ्तार होने की शंका रहती है। औरतें भी काफी अहम भूमिका अदा करती हैं। भले ही वे इन कामों में हिस्सा न लें, पर उन पर अनेक भारी जिम्मेदारियां होती हैं। वे चुराए गए अधिकांश माल को तो ठिकाने लगाती ही हैं, साथ ही वे दुकानों से चीजें उड़ाने में भी माहिर होती हैं।

जरायम- पेशा जातियों की तरह ही अस्पृश्य वर्ग भी सभ्य हिंदू समाज के बीच रहते हैं, पर अस्पृश्यों की संस्कृति और उनके आचार-विचार उन्हें आदिम जातियों तथा जरायम- पेशा जातियों से एकदम अलग करते हैं। अस्पृश्यों ने हिंदू जाति की संस्कृति को अपनाया है। वे हिंदू जाति के धार्मिक रीति-रिवाजों का पालन करते हैं। वे हिंदुओं की धार्मिक तथा सामाजिक परंपराओं का आदर करते हैं। वे हिंदुओं के तीज-त्योहार मनाते हैं। लेकिन उन्हें इसका कोई लाभ नहीं मिलता। उल्टे उनसे दुराव और अलगाव किया जाता है। क्योंकि हिंदू मानते हैं कि अस्पृश्यों के स्पर्श से वे भ्रष्ट हो जाते हैं, अतः उन प्रयोजनों को छोड़कर जो अस्पृश्यों के बिना पूरे नहीं हो सकते है, उनके साथ हर प्रकार का सामाजिक व्यवहार निषिद्ध होता है। वे गांव के बीच नहीं रहते। वे गांव के बाहर रहते हैं। हर गांव का अपना एक इलाका होता है, जो अस्पृश्य होता है, वह गांव से जुड़ा तो होता है, पर गांव का हिस्सा नहीं होता। शेष हिंदुओं से अलग-थलग उन्हें एक ऐसी आचरण संहिता से जकड़ दिया जाता है, जो दासों के लिए ही उपयुक्त होती है। इस संहिता के अनुसार अस्पृश्य ऐसा कुछ नहीं कर सकता, जो उसे जीवन के नियत स्तर से ऊपर उठा सके। उसे अपने दर्जे से ऊंचे स्तर के कपड़े नहीं पहनने चाहिएं और न ही किसी अस्पृश्य महिला को अपने से ऊंचे वर्ग की हिंदू महिलाओं के जेवरों जैसे जेवर पहनने चाहिएं। गांव के शेष हिंदुओं के घरों के मुकाबले उसका घर बेहतर या बड़ा नहीं होना चाहिए। बहरहाल, उसके घर पर खपरैल की छत तो होनी ही नहीं चाहिए। निश्चय ही अस्पृश्य को हिंदू के सामने बैठना नहीं चाहिए और उसका उसे हमेशा पहले अभिवादन करना चाहिए। निश्चय ही अस्पृश्य का न तो साफ वस्त्र पहनने चाहिएं और न ही पीतल या तांबे के बर्तनों का इस्तेमाल करना चाहिए। उसे चांदी या सोने के जेवर भी नहीं पहनने चाहिएं। जब हिंदू के परिवार में कोई मौत हो जाए तो अस्पृश्य को उस परिवार के रिश्तेदारों को मौत की खबर देने के लिए जाना चाहिए, भले ही वे कितनी दूर क्यों न रहते हों, क्योंकि यह खबर डाक से भेजने पर गांव में हिंदू अपने रिश्तेदारों में अपने को गिरा हुआ अनुभव करने लगता है। यदि हिंदू घरों की स्त्रियां अपने मायके जाएं या वहां से वापस आएं तो अस्पृश्य को उनके साथ ही जाना पड़ेगा। उनकी प्रतिष्ठा का तकाजा है कि उनके नौकर-चाकर होने चाहिएं। और केवल अस्पृश्य ही वह एकमात्र उपलब्ध वर्ग है, जिससे यह काम कुछ खर्च किए बिना कराया जा सकता है। हिंदू के घर के हर समारोह में अस्पृश्यों को आकर दासोचित कर्म करना ही चाहिए । अस्पृश्य को न तो जमीन खरीद कर उस पर खेती करनी चाहिए और न ही उसे स्वतंत्र जीवन बिताना चाहिए। अपना पेट भरने के लिए उसे हिंदू घरों की झूठन पर निर्वाह करना चाहिए और गांव में मरने वाले पशुओं का मांस खाना चाहिए। इस झूठन को इकट्ठा करने के लिए उसे घर-घर जाना चाहिए। भीख मांगने के लिए उसे शाम के वक्त जाना चाहिए। इसी तरह अस्पृश्य को मरे हुए जानवर को गांव से बाहर ले जाना ही पड़ेगा। निश्चय ही उसे यह काम अकेले ही करना चाहिए, क्योंकि कोई भी हिंदू इसमें उसका साथ नहीं देगा। अस्पृश्य को ऐसे धंधे नहीं करने चाहिएं, जो उसे सवर्ण हिंदुओं के ऊपर सत्ता और अधिकार दें। उसे विनम्र होना चाहिए और उससे अधिक की मांग नहीं करनी चाहिए, जो उसे नियत किया गया है। यह सच है कि कुछ अस्पृश्य उस निम्न स्तर से ऊंचे उठ गए हैं जो उन्हें परपंरा के अनुसार नियत रहा है और उन्होंने ऊंचे पद प्राप्त कर लिए हैं, तो भी इनमें से अधिकांश सामाजिकता की दृष्टि से अत्यंत निम्न स्थिति में हैं और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत निर्धन हैं।

यह सात करोड़े 95 लाख लोगों की दशा है। मृत नहीं तो इन जीवनमृत जीवों की समस्या कोई छोटी-मोटी समस्या नहीं है। इन तीनों वर्गों की कुल संख्या अमरीका की आबादी से 60 प्रतिशत से भी अधिक है और ब्रिटिश साम्राज्य में श्वेतों की आबादी से 95 लाख अधिक है। इटली की आबादी से वह तीन करोड़ 70 लाख अधिक है। जर्मनी की आबादी से वह एक करोड़े 35 लाख अधिक है और फ्रांस की आबादी से तीन करोड़ 75 लाख । बेल्जियम की आबादी का वह दस गुना और डेनमार्क की आबादी का बीस गुना है। अभागे दलित मानवों की यह संख्या कितनी अधिक है ?

फुले शाहु आंबेडकर

फुले शाहु आंबेडकर

फुले शाहु आंबेडकर

फुले शाहु आंबेडकर

You might like This Books -